Il tema dell’introduzione anche in Italia di un salario minimo fissato per legge, che oggi esiste già in quasi tutti i paesi europei, rientra tra le linee programmatiche del nuovo governo. In questa nota esaminiamo i disegni di legge in materia presentati da M5S e PD segnalandone le principali criticità, anche alla luce dei rilievi mossi dalle parti sociali.

Un salario minimo fissato per legge esiste oggi in 22 dei 28 paesi dell’UE.[1] In Italia, il tema è tornato di stretta attualità in seguito alla pubblicazione delle linee programmatiche del nuovo governo M5S-PD-LEU. Al quarto punto di questo programma si legge infatti che occorre “individuare una retribuzione giusta (cosiddetto “salario minimo”), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. In questa nota ci concentreremo sulle modalità con cui i partiti di maggioranza vorrebbero mettere in pratica questo intento e sulle principali criticità delle loro proposte, anche alla luce dei rilievi mossi dalle parti sociali.

La proposta del M5S

Già prima della formazione del nuovo governo, sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico avevano presentato un proprio disegno di legge in materia di salario minimo e contrattazione collettiva.[2] Entrambi i testi si propongono di attuare l’articolo 36 della Costituzione in tema di giusta retribuzione, ma con modalità differenti.[3]

La proposta del M5S è contenuta nel ddl 658 (prima firmataria Catalfo).[4] Il testo stabilisce che ciascun lavoratore ha diritto al trattamento economico complessivo (TEC, ovvero l’insieme di tutele che comprende non solo la retribuzione oraria ma anche tredicesima, ferie, malattia, ecc.) previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di categoria stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati più rappresentativi.[5] In altre parole, a ciascun lavoratore subordinato e parasubordinato attualmente non coperto da contratti collettivi nazionali, oppure coperto da contratti sottoscritti da associazioni datoriali e sindacati poco o per nulla rappresentativi (cd. “contratti pirata”), verrebbero garantiti tutti i diritti previsti dal CCNL di settore. Al riguardo, occorre tenere presente che ad oggi l’estensione dei contratti collettivi anche a imprese e lavoratori non firmatari è sostanzialmente garantita dalla giurisprudenza, sulla base dell’articolo 36 della Costituzione già richiamato sopra, per cui non è chiaro chi siano i lavoratori di fatto non coperti dai CCNL; l’intento del ddl Catalfo è però quello di dare certezza e validità legale a questa prassi giurisprudenziale e di considerare come validi erga omnes soltanto i contratti firmati dalle sigle più rappresentative. Ciò che più caratterizza il ddl, tuttavia, è la previsione che la retribuzione minima oraria non possa mai scendere al di sotto dei 9 euro al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, richiedendo di fatto una revisione al rialzo, al momento della scadenza, di tutti i CCNL che oggi prevedono minimi orari inferiori a 9 euro. In sintesi, un salario minimo a 9 euro lordi per tutti.

In base alle stime ISTAT e INPS, la quota di lavoratori del settore privato extra-agricolo che oggi percepiscono meno di 9 euro lordi all’ora è intorno al 21-22 per cento (pari a 2,9 milioni di lavoratori), con picchi del 31 per cento al Mezzogiorno e del 38 per cento tra gli under 35.[6] Si tratta quindi di una platea potenziale molto ampia, ma altrettanto elevati sarebbero anche i costi a carico delle imprese: l’ISTAT stima un incremento complessivo del monte salari pari a 3,2 miliardi di euro e una conseguente riduzione del margine operativo lordo delle imprese dell’1,6 per cento. Per evitare che questo aggravio di costo venga scaricato sui prezzi di vendita e quindi sui consumatori, è evidente che le imprese dovrebbero essere in qualche modo compensate dell’aumento delle retribuzioni, per esempio riducendo altre componenti del costo del lavoro (una possibilità di cui il governo sta discutendo in vista della legge di bilancio).

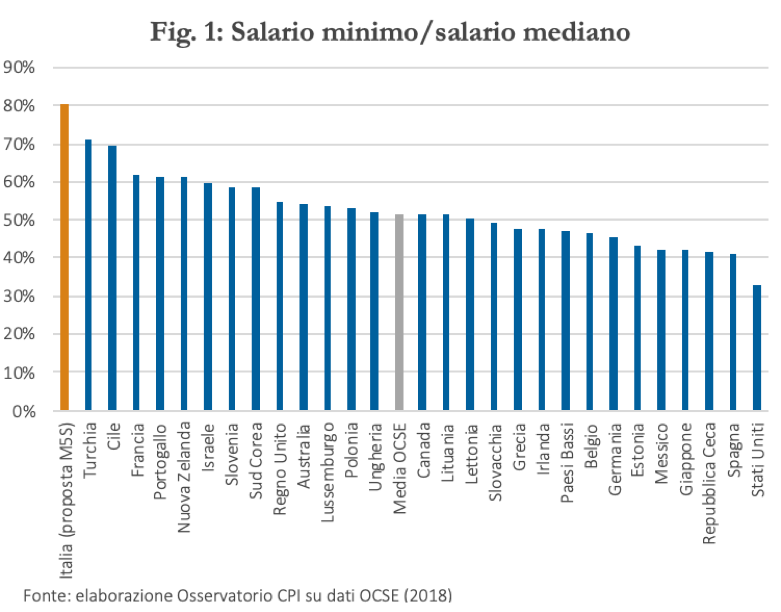

Al di là dei costi di questo intervento, ci sono forti dubbi sul fatto che il livello di salario minimo orario previsto dal ddl Catalfo sia effettivamente quello ottimale. Un semplice confronto con i 28 paesi OCSE che già dispongono di un salario minimo fissato per legge consente infatti di notare come un salario minimo di 9 euro lordi sarebbe il più alto nell’OCSE rispetto al salario mediano (Figura 1). Il nostro salario minimo sarebbe pari all’80 per cento del salario mediano di un lavoratore dipendente a tempo pieno, a fronte di una media OCSE vicina al 50 per cento e di un valore compreso tra il 40 e il 60 per cento in tutti gli altri paesi europei.[7] Se da un lato è necessario che il livello non sia troppo basso – altrimenti non svolgerebbe la funzione di sostenere il reddito delle persone – dall’altro sarebbe opportuno evitare un livello troppo alto perché potrebbe causare una riduzione della occupazione regolare da parte delle imprese e un aumento del lavoro nero. Secondo l’OCSE, quindi, una soluzione che rispetti questi requisiti e sia anche in linea con l’esperienza degli altri paesi europei prevedrebbe un salario minimo orario compreso tra i 5 e i 7 euro lordi.

Inoltre, un altro possibile elemento critico della proposta del M5S è l’omogeneità del salario minimo su tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di lavoratori. Dato il forte divario in termini di costo della vita e di produttività aziendale tra Nord e Sud Italia, una forma di differenziazione territoriale permetterebbe di avere retribuzioni minime non troppo alte al Sud e non troppo basse al Nord, benché questo comporterebbe una maggiore complessità del sistema (e infatti sono pochi i paesi con salario minimo fissato a livello regionale). Per non penalizzare la domanda di lavoro per determinate categorie più sensibili, molti paesi prevedono che il minimo salariale non si applichi ai giovani, agli apprendisti o ai disoccupati di lungo corso, mentre esenzioni di questo genere sono assenti dal ddl Catalfo.

Infine, il testo del disegno di legge non contiene alcun riferimento alle sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non rispettino le norme introdotte. La questione è rilevante. Garnero (2017) ha stimato infatti che circa il 12 per cento dei lavoratori riceve attualmente un salario orario inferiore al minimo previsto dal CCNL di settore, soprattutto al Sud e nelle piccole imprese.[8] Intensificare ispezioni e controlli e prevedere eventuali sanzioni per le imprese è quindi importante per evitare che le norme non vengano applicate.

La proposta del PD

La proposta del PD è contenuta nel ddl 1132 (primo firmatario Nannicini).[9] La principale differenza rispetto alla proposta del M5S è che questo testo non fissa per legge una cifra per il salario minimo orario da riconoscere a tutti i lavoratori. Il salario minimo svolge un ruolo residuale, da applicare soltanto ai settori privi di copertura contrattuale, e la determinazione del suo livello è delegata a una apposita commissione tecnica.[10] Per tutti gli altri settori, è invece prevista la validità erga omnes dei CCNL di categoria stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale (sulla base di criteri anch’essi definiti dalla commissione tecnica). A differenza del ddl Catalfo, inoltre, si fa riferimento ai soli lavoratori subordinati, escludendo quindi la categoria dei collaboratori, e sono previste sanzioni amministrative tra i 1000 e i 10mila euro per ciascun lavoratore a cui non è stata riconosciuta la retribuzione prevista.

La posizione del PD assegna quindi un ruolo ben più rilevante alle parti sociali e agli esiti della contrattazione collettiva, non costringendo i minimi tabellari previsti dai CCNL a superare una soglia prefissata. L’istituzione di una commissione che si occupi di salario minimo è poi una soluzione già adottata da diversi paesi europei (Regno Unito, Germania). Restano invece le stesse criticità rilevate per la proposta del M5S a proposito della mancata differenziazione geografica o per fasce d’età.

La posizione di sindacati e Confindustria

Il tema del salario minimo fissato per legge è sempre stato visto con sospetto dai maggiori sindacati italiani, per timore che ciò potesse indebolire la contrattazione collettiva e quindi la rilevanza del sindacato stesso. Anche per questo motivo, nessuna delle proposte commentate sopra si propone di introdurre un salario minimo che vada a sostituire i contratti collettivi. Al contrario, in entrambi i disegni di legge trova spazio una delle principali richieste di CGIL, CISL e UIL, ovvero l’attribuzione di valore legale erga omnes ai trattamenti economici complessivi previsti dai CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative. Secondo i sindacati, infatti, un “salario minimo” in Italia esiste già ed è costituito dai minimi tabellari dei vari contratti collettivi, che in aggiunta alla retribuzione oraria offrono anche tutte le tutele del TEC: introdurre un minimo di legge uguale per tutti i lavoratori potrebbe spingere le imprese a lasciare la contrattazione collettiva e offrire soltanto il salario minimo, peggiorando di fatto le condizioni dei lavoratori. Il problema piuttosto sta nel mancato rispetto dei minimi contrattuali da parte dei datori di lavoro e nella “proliferazione contrattuale” al ribasso: i tre principali sindacati hanno firmato meno di un terzo degli oltre 800 CCNL censiti dal CNEL. Riconoscere valore legale solo ai contratti stipulati dalle parti sociali più rappresentative e verificarne l’effettiva applicazione attraverso maggiori controlli e ispezioni consentirebbe quindi di contrastare il fenomeno dei “contratti pirata” e del lavoro irregolare.

Priorità, queste ultime, condivise anche da Confindustria, che in materia di salario minimo ha una posizione molto vicina a quella dei principali sindacati. Anche per gli industriali, infatti, la vera questione è garantire l’effettivo rispetto delle retribuzioni minime previste dai CCNL piuttosto che introdurre un salario minimo per legge, ruolo che potrebbe essere svolto con minori criticità dai minimi tabellari già in vigore.

I pro e contro delle diverse soluzioni

Serve davvero un salario minimo? La domanda è lecita per il fatto che la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti italiani è già coperta dai contratti nazionali di categoria. A quanto sembra, i lavoratori che non sono coperti appartengono a due categorie: lavoratori cui si applicano contratti cosiddetti “pirata” e collaboratori per i quali non sempre è chiaro se prevalga la componente di lavoro dipendente oppure quella di lavoro autonomo. Riguardo alla prima categoria (“contratti pirata”), occorrerebbe accertare in quale misura si tratti di contratti imposti da datori di lavoro senza scrupoli che si mettono d’accordo con sindacati di comodo, oppure di legittime scelte di lavoratori e aziende che cercano di sfuggire, come è già successo massicciamente in Germania, alle rigidità dei contratti nazionali. Può essere utile al riguardo ricordare il caso della Fiat, che disapplicò il contratto nazionale dei metalmeccanici e fece un proprio contratto con solo due dei tre grandi sindacati italiani, lasciando fuori la FIOM-CGIL. Per quanto riguarda i collaboratori, le parti sociali fanno notare giustamente che il problema della difficoltà a inquadrare queste figure professionali e a sanzionare eventuali abusi da parte dei datori di lavoro (ad esempio, con riferimento alle false partite IVA) non verrebbe risolto dall’introduzione del salario minimo, anche perché in genere i collaboratori non vengono pagati a ore, ma in base a progetti o a risultati definiti contrattualmente.

Un problema piuttosto complesso è quello della definizione dell’ambito di applicazione del contratto nazionale cui entrambi i progetti di legge del M5S e del PD intendono dare efficacia erga omnes.[11] Verosimilmente, si dovrebbero utilizzare i codici ATECO con cui l’Istat classifica le aziende, per cui un’azienda che produce, ad esempio, automobili dovrà applicare il contratto firmato da Federmeccanica, in quanto organizzazione più rappresentativa del settore, e dai tre maggiori sindacati nazionali. Non si può sottacere che un tale sistema darebbe luogo a un irrigidimento delle relazioni sindacali perché oggi le aziende, se trovano il consenso dei lavoratori, possono adottare diversi contratti, ad esempio quelli siglati da altre organizzazioni datoriali (in concorrenza con quelle principali, o in rappresentanza di artigiani, cooperative, piccole imprese ecc.). Possono anche adottare contratti che non corrispondono alla propria categoria merceologica: ad esempio, vi sono imprese informatiche che una volta costruivano hardware e quindi adottarono il contratto dei metalmeccanici e che oggi continuano ad adottare quel contratto anche se sono diventate a tutti gli effetti imprese di servizi.

Il problema del perimetro è particolarmente delicato dal momento che, comprensibilmente, si vogliono stabilire per legge, o tramite una commissione nazionale, i criteri per stabilire quali sindacati e quali organizzazioni datoriali saranno considerati rappresentativi e dunque potranno siglare i contatti nazionali di categoria. Il rischio è che le organizzazioni più rappresentative, una volta ottenuto il riconoscimento legislativo, finiscano per essere difficilmente contestabili, anche nel caso in cui non svolgano nel modo migliore il loro ruolo di rappresentanza degli interessi. In sostanza, il combinato disposto della norma sul perimetro cui si applicherebbe l’erga omnes e il riconoscimento per legge delle rappresentanze può finire per configurare un sistema corporativo i cui funzionari si sentano investiti di una funzione para-pubblica e rispondano meno alle esigenze dei loro rappresentati. In pratica, questo sistema troverebbe l’opposizione di tutte le organizzazioni minori e rischierebbe di non reggere nel concreto svolgimento delle relazioni sindacali.

Questi due problemi non si porrebbero naturalmente nel caso in cui si volesse fissare un salario minimo indipendente dalla contrattazione fra le parti sociali, come ad esempio avviene nel Regno Unito. In questo caso, però, si rischierebbe di depotenziare la contrattazione sindacale e il ruolo delle parti sociali, con il risultato di indebolire i tanti altri istituti contrattuali (orari, ferie, welfare aziendale, ecc.) che, assieme ai minimi contrattuali, hanno lo scopo di migliorare la condizione economica e sociale dei lavoratori. Non solo: oggi, il sindacato può rivolgersi al giudice per obbligare un’impresa ad applicare i minimi sindacali. Qualora invece si adottasse il modello inglese, sarebbe difficile impedire ad un’impresa di disapplicare i minimi del contratto nazionale per limitarsi ad applicare il salario minimo di legge. L’unica difesa contro questi comportamenti consisterebbe nella capacità del sindacato di organizzarsi a livello di singole aziende o di territori.

In conclusione, esistono dei trade-off complessi che spiegano per quali motivi fino ad oggi l’Italia non abbia avuto una legislazione sul salario minimo. Questo istituto può contribuire a migliorare la condizione dei lavoratori con redditi bassi dando così attuazione all’articolo 36 della Costituzione, ma può al tempo stesso avere l’effetto di irrigidire le relazioni industriali e di ridurre la capacità del sindacato di tutelare i lavoratori nei tanti diversi istituti che vengono definiti dai contratti di lavoro, nazionali, territoriali e aziendali.

In ogni caso, ripetiamo che quasi tutti i paesi europei hanno una legislazione sul salario mimino – segno che i problemi che qui abbiamo sintetizzato possono essere trovare delle soluzioni. Ciò detto, il valore di 9 euro lordi all’ora proposto dal ddl Catalfo sarebbe il più alto tra i paesi dell’OCSE.

[2] Per semplicità ci concentriamo sulle proposte presentate dai due partiti principali della nuova coalizione di governo. Va però ricordato che anche LEU ha depositato in Senato un disegno di legge in materia, il ddl 1259 (Laforgia) del 30 aprile 2019, che non prevede un salario minimo fissato per legge ma soltanto l’estensione erga omnes della validità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il testo completo è disponibile a questo link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01108094.pdf

[3] In base al primo comma dell’art. 36, “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

[4] Il testo completo è disponibile a questo link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076320.pdf

[5] Per individuare le organizzazioni più rappresentative, il ddl 658 propone i seguenti criteri: (i) per i sindacati, la percentuale di iscritti certificati e la percentuale di voti ottenuti (come da accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL); (ii) per le associazioni datoriali, il numero delle imprese associate e dei relativi dipendenti.

[6] Questa quota è ancora più elevata nel settore agricolo, dove secondo stime INPS tocca il 38 per cento.

[7] Si potrebbe a questo punto obiettare che questo risultato è dovuto al fatto che in Italia il denominatore, cioè il salario mediano, è molto basso. Ciò è vero solo in parte: guardando ai dati OCSE espressi a parità di potere d’acquisto (PPP), il salario mediano in Italia è sì inferiore a quello dei principali paesi europei, ma è comunque in linea con la media OCSE (tra i 14 e i 15 dollari all’ora). Inoltre, va ricordato che nel nostro paese i salari bassi sono anche e soprattutto la conseguenza dell’elevata tassazione sul lavoro (cd. cuneo fiscale).

[8] Il fatto che un lavoratore riceva meno del minimo previsto dal suo contratto collettivo di riferimento può essere il risultato di una scelta volontaria da parte dell’impresa (ore di straordinari non retribuite, utilizzo di false partite IVA) oppure di un errore non voluto e dovuto invece alla complessità del sistema dei CCNL. Per le stime complete si veda Garnero (2017), The Dog That Barks Doesn’t Bite: Coverage and Compliance of Sectoral Minimum Wages in Italy, IZA Discussion Paper n. 10511.

[9] Il testo completo è disponibile a questo link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107487.pdf

Il PD aveva precedentemente depositato e sostenuto il ddl 310 (Laus), che introduceva un salario minimo di 9 euro netti all’ora, ma la posizione del partito è cambiata dopo le primarie del marzo 2019 e un confronto con le parti sociali.

[10] L’art. 2 del ddl prevede che venga istituita presso il CNEL la “Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva”, composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL.

[11] Si ricorda che l’articolo 39 della Costituzione prevede che “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Si noti che gli accordi oggi vigenti sulla misurazione della rappresentanza fanno riferimento non solo agli iscritti, ma anche ai voti per le RSU: si veda il “Testo Unico sulla Rappresentanza” del 10 febbraio 2014.